贵州六盘山盆地二维地震采集项目钻井作业面临多重严峻挑战。工区地形起伏剧烈,沟壑纵深且悬崖陡坎密布,横向与纵向岩性变化显著,黄土、红土、疏松砂岩等交替出现。区域干旱缺水问题突出,地表潜水面深达60米以上。传统风钻遇空洞易漏井,水钻受水源限制且成本高昂,钻井效率低下。为此,胜利油田物探公司项目组研制钻井介质切换装置,旨在破解施工难题,提升钻井效率。

地质挑战

地形条件复杂:六盘山工区沟壑纵横、切割强烈,悬崖陡坎分布密集,地表风化严重,节理发育形成大量深沟。这种地形导致钻机搬家难度极大,设备转运耗时费力,严重制约施工进度,为钻井施工设置了天然屏障。工区道路稀少,大型设备通行困难,每次钻机移位都需耗费大量人力物力开辟临时通道,进一步增加了施工成本。

横向岩性多变:工区涵盖平原河谷、黄土丘陵、红土出露区、破碎山地等多种地形,岩性呈现黄土与红土交替、疏松砂岩与泥岩交错出露的特征。岩性的横向突变要求钻机类型必须具备多样性,频繁更换钻机不仅增加设备投入,还大幅延长了单井施工准备时间。不同岩性对钻井参数要求差异显著,进一步加大了施工难度。

纵向岩性复杂:工区处于1921年海原大地震中心地带,地表岩层破坏严重,新老地层无序交替。黄土、红土、疏松砂岩、泥岩等岩性埋深波动剧烈,产状变化复杂,导致钻井过程中钻进阻力忽大忽小,极易出现卡钻、塌孔等问题,钻进极度困难。纵向岩性的不确定性使得钻井方案需频繁调整,严重影响施工效率。

水资源极度匮乏:六盘山地区长期干旱少雨,地表潜水面深度普遍超过60米,当地居民生活用水需到远处拉取。钻井施工中,水钻所需水源难以保障,从外部调水成本高昂,高部位井采用单一水钻成井不仅难度大,还会显著增加施工成本,水资源短缺成为制约钻井效率的关键瓶颈。水源运输需穿越复杂地形,进一步增加了供水难度和成本。

面对上述难点,风钻仅适用于致密山地,遇空洞易漏井导致成井困难;水钻受水源限制,高部位井单用水钻成井成本高、难度大,改进型水风钻需水量大,供水问题依然突出,山地高部位井钻井难题尤为显著。解决复杂岩性条件下的钻井工艺问题成为项目顺利推进的关键。

装置研制

为攻克工区钻井难点,项目成立钻井班攻关小组,聚焦钻井难题开展现状调研与对策研究。研究围绕钻井难度大的要害问题及表现、向打井队借鉴经验、统计工区打井所需压强与抗压材料等核心内容展开,通过实地勘察、数据采集和技术分析,为装置研制提供科学依据。

钻井现状:湿润黄土、红土区域常需风水钻交替钻进,当前实现风水钻井主要有两种途径。一是采用水风钻,但导致搬家工作量倍增,且需水量大;二是风钻卸杆加水,每口井需频繁卸杆,钻进一根杆需卸杆加水五六次甚至更多,单井加水耗时1-2小时,严重降低钻井效率。两种方式均存在明显缺陷,无法满足工区高效施工需求。

初步研究思路:结合钻井需求与现状,如何实现风水钻机高效结合钻井、保障搬家便捷性、不影响钻井进度,成为设计思路需解决的首要问题。攻关小组集思广益,从生活中“冷热水”转换开关的便捷切换中获得灵感,构思出通过阀门控制实现风水介质快速切换的基本方案,形成了初步研究成果。

初步设计不足与改进:初步设计装置试用中暴露出明显缺陷。容器壁采用1mm厚铁材料,抗压能力不足,无法满足困难区域钻井需求;容器内压力无法有效释放,压力过大易引发爆炸危险;输入、输出容水器管线采用普通塑料管,不具备抗压能力。针对这些问题,攻关小组进行针对性改进:将容器壁材料更换为4mm厚钢质材料,确保能承受8个大气压,保障钻井压力;在容器上增设压力平衡安全阀;将管线更换为抗压高压管。经改进,钻井介质切换装置基本原理框架初步形成,性能得到显著提升。

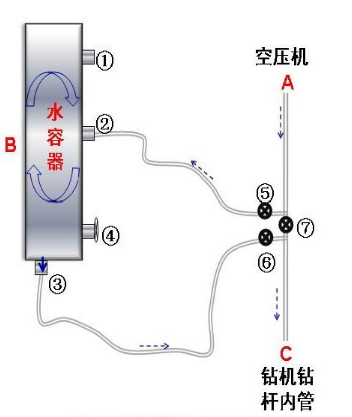

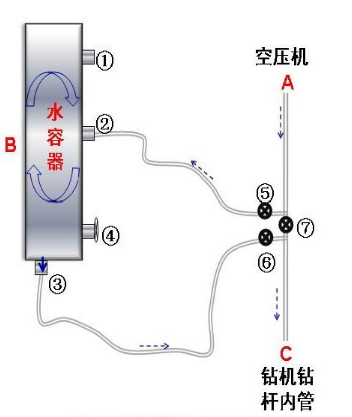

钻井介质切换装置原理图:通过实际应用与持续改善,钻井介质切换器完成重新设计(图1)。图1中各部件功能如下:①进水管用于补充水容器中的水及稀释剂;②气压进气口负责给水容器加压,推动容器内水输出至钻机;③为出水口;④排气阀门(安全阀)保障水容器内气压平衡;⑤是进气控制阀门;⑥为高压水控制阀门;⑦为钻井介质转换阀门。各部件协同工作,实现风水介质的安全高效切换。

图1 钻井介质转换装置原理

钻井介质切换装置操作说明:加水过程通过①向水容器加水,容器容量达70升,完成一口井需加水1-3次。风钻模式需打开阀门⑦,关闭⑤和⑥,使气压直接从A端到达C端。水钻模式则关闭阀门⑦,打开⑤和⑥,气压从②进入B,给水容器施加高压,高压水在压力作用下从③经⑥到达C端。压力安全由④保障,确保水容器压力平衡与使用安全。操作流程简洁明了,便于现场工人掌握。

装置应用

装置应用操作简单安全,工人经简短培训即可熟练操作,降低了人为操作失误风险。应用过程中省水效果显著,且洗衣粉等稀释剂在容器内高压环境下溶解更均匀,提升钻井液性能,增强钻井效果。在补充容器水期间,可切换至风钻模式继续钻井,实现不间断施工,有效保障钻井进度,避免时间浪费。相比传统卸杆加水方式,装置应用优势突出。单井节省钻井时间1.5-2小时,按工区3000口井计算,累计节省时间4500-6000小时,大幅提升施工效率;单井节省水量约100-200升,相当于采用该装置钻井1-2口井的用水量,3000口井累计节水30-60万升,缓解水源匮乏压力;装置操作安全便捷,减少了工人在钻井平台的停留时间,降低了频繁卸杆带来的安全风险(详见图2钻井介质切换装置实物图)。

图2 钻井介质切换装置实物图

在六盘山地区,1立方米水运至山上成本为120元,风水钻每小时消耗汽油6-10升,汽油单价每升7.45元。工区共钻井3000口,利用该装置取得的效益为3000×(0.15×120+6×1.8×7.45)=295380元。装置的应用显著提高了成井困难区打井效率,保障了激发井深达标和生产正常运行,间接减少了因工期延误带来的额外成本。

装置在工区复杂地形和岩性条件下表现稳定,成功解决了传统钻井方式的诸多弊端。无论是在黄土丘陵区还是破碎山地,装置均能实现风水介质的快速切换,适应不同岩性的钻井需求。现场应用反馈显示,装置可靠性高,故障发生率低,维护简便,为钻井施工提供了有力保障。六盘山盆地二维地震采集项目在钻井困难的山地及岩性变化剧烈区域,推广应用钻井介质切换装置后,钻井效率大幅提升,成功解决了成井困难、成井慢的问题。

微信公众号

微信公众号

微信视频号

微信视频号

微信公众号

微信公众号

微信视频号

微信视频号